リハビリテーション

部署紹介

部門長挨拶

リハビリテーション部は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士の総勢約90名からなる部門になります。患者さま一人一人に十分な量のリハビリテーションを提供することをお約束します。根拠に基づいた治療を中心に実践し、患者さまにとって最良のリハビリテーションを提供できるように取り組んでいきたいと思います。

すべての患者さまが異なる目標を持っておられることを尊重し、個々のニーズに合わせたリハビリテーションを行っています。私たちスタッフは、患者さま一人一人の気持ちに寄り添いながら、心身ともにサポートいたします。

皆さまが前向きにリハビリテーションに取り組み、より充実した日々を送るためのお手伝いができるよう、精一杯努めてまいります。

リハビリテーション部 副部長

理学療法士

桑原 裕也

リハビリテーション部の理念

-

日常生活活動の向上を最大の目標とし、質の高い課題指向型練習を提供します。

-

対話を重視したチームリハビリテーションを実践します。

-

多職種連携による生活指導、患者さま主体の自主練習を提供します。

-

「社会参加」を実現するためのリハビリテーションを提供します。

どのようなリハビリテーションを希望されますか?

当院が提供するリハビリテーションサービスを紹介します。

脳卒中のリハビリテーション

-

歩行練習

自分で立つことや歩くことが困難な患者さまでも、歩行練習ができる設備を備えています。

-

電気刺激療法

電気刺激を用い、麻痺の改善を促進します。

-

装具療法

麻痺の程度に合わせた装具を提案させていただいてます。装具を用いた歩行練習でより早期の歩行能力改善を目指します。

-

ゲームリハビリテーション

運動を意欲的かつ継続的に取り組めるようにゲームを使用したリハビリテーションを行います。

-

筋力増強練習

道具や機器を使用し、患者さまにあった筋力トレーニングを提案させていただきます。

-

全身持久力練習

体力の向上を目的に機器を使った運動を行います。患者さまの状態に合わせて、機器の種類やトレーニングの負荷を調整します。

-

上肢機能練習

麻痺の程度に合わせて機器を使用し、ご自身にあった手を使用した日常生活動作の練習ができます。

-

振動刺激療法

脳卒中後に生じる、感覚障害や痙縮などの症状に対して振動刺激を用いた治療を行います。

-

ADL練習

自宅で行う調理や洗濯、掃除などの家事操作の練習を行います。リハビリハウスを使ったリアルな空間での練習が可能です。

-

半側空間無視

脳卒中後に生じる半側空間無視の症状に対し、モニターなどのデバイスを使ったリハビリテーションが可能です。

-

嚥下訓練

「噛む・飲み込む」など食べることに必要な嚥下の筋力強化や飲み込みの検査を行います。

-

高次脳機能訓練

注意障害や記憶障害など症状に合わせた訓練や代償手段の獲得、また必要に応じて環境調整や家族さまへの指導を行います。

-

発声・構音訓練

会話に必要な口腔機能を向上することを目的に唇や舌の運動を行います。

整形疾患のリハビリテーション

歩行練習

体重免荷トレッドミル歩行練習

牽引装置で身体を吊り上げ、体重を免荷した状態で歩行練習をおこないます。

安全ベルトを装着しているためトレッドミルの上でも転倒の危険がなく安心して歩行練習が実施できます。

免荷式歩行リフトを使用した練習

体重を免荷した状態で歩行器の使用が可能です。安全ベルトも装着しているため転倒の危険なく安心して歩行練習が実施できます。

装具を使用した歩行訓練

麻痺によって、自身の足で体重が支えれない場合でも、長下肢装具を使用することで立位・歩行訓練が可能となります。

患者さまの状態に応じた短下肢装具を作成し、歩行練習を実施します。

豊富な種類の短下肢装具の備品も取り揃えています。

外出を想定した歩行練習

在宅復帰後の屋外での生活場面を想定し、様々な不整地の上で歩行練習が実施できます。

電気刺激療法

麻痺に対する電気刺激療法

麻痺によって自身で動かしにくい手に対し、電気刺激を加えることで筋の収縮を促します。

電気刺激を使用しながら運動を実施することで麻痺の改善を目指します。

歩行障害に対する電気刺激療法

麻痺により歩行中の躓きがある方に対し、スイッチを使って適切なタイミングで電気刺激を行い、筋を収縮させることで歩行中の躓きや麻痺の改善を目指します。

装具療法

長下肢装具

麻痺によって自身の足で身体を支えることが難しく立位や歩行が困難な場合でも、長下肢装具を使用することで練習が可能です。

短下肢装具

麻痺の状態によって短下肢装具の種類の選択が可能です。医師や理学療法士、義肢装具士と相談しながらご自身専用の装具作成が可能です。

ゲームリハビリテーション

ゲームを使った運動療法

ゲーム要素を取り入れることで楽しく運動を実施していただくことができます。患者さまにとって必要なゲームを選択し、バランス能力や歩行能力の改善を目指します。

筋力増強練習

さまざまな機器や備品の中から、患者さまにあった運動の種類や回数を設定し、日常生活動作に必要な筋力の強化を行います。

有酸素運動

自転車エルゴメータ

自転車エルゴメータなどを使用した運動を行うことで体力の向上を目指します。

上肢機能練習

課題指向型練習

患者さまに合わせた機器や道具を使用し、生活課題に沿った訓練を反復的に実施することで麻痺の回復を目指します。

ミラー療法

麻痺していない側の手を鏡に写し、あたかも麻痺側が動いている錯覚を利用し、運動を実施することで麻痺の改善を目指します。

振動刺激療法

筋に対してバイブレーションを当てることで筋緊張抑制や運動機能改善を目指します。

ADL練習

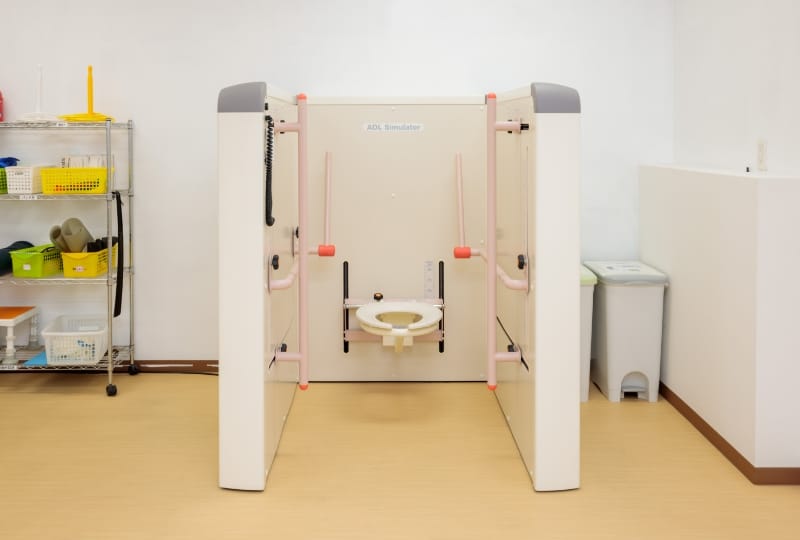

日常生活動作練習

自宅での生活を想定し、身の回り動作(トイレ、更衣、入浴など)の練習を行います。

家事動作練習

自宅での生活を想定し、家事動作の練習を行います(調理、掃除など)

半側空間無視

半側空間無視に対する訓練

半側空間無視などの症状に対して、モニターを使ったリハビリテーションが可能です。机上できないような練習の種類が実現できます。

嚥下機能訓練

間接嚥下訓練

飲み込みや咀嚼に必要な筋力強化など口腔機能の訓練を実施します。

直接嚥下訓練

実際に食べ物や水分を用いた検査や訓練を実施しています。

高次脳機能障害の訓練

失語症に対する訓練

聞く、話す、読む、書くなどのようなことが難しい失語症に対し、言語聴覚士が患者さまの症状に合わせて、発話や会話、書字などの訓練を実施します。

発声・構音訓練

口腔体操

声を出せない、うまく話せない患者さまに対して口腔体操や発声訓練など実施しています。

歩行練習

術後の体重の免荷指示に基づいて、適切な歩行補助具を使用し練習を行います。理学療法士が正しい歩行補助具の使い方や歩き方の指導を行います。

疼痛治療

疼痛に対する電気刺激療法

骨折後などに生じる疼痛に対し、電気刺激を行うことで疼痛を緩和します。電気を使用しながら運動を併用することも可能です。

筋力増強練習

さまざまな機器や備品の中から、患者さまにあった運動の種類や回数を設定し、日常生活動作に必要な筋力の強化を行います。

関節可動域練習

超音波療法

骨折などの術後に生じた関節可動域制限に対し、関節可動域練習を行います。必要に応じて超音波などの物理刺激を用いることもございます。

ADL練習

床上動作練習

人工股関節の術後などは脱臼につながるような危険動作が存在しています。術式などに合わせて、安全な動作方法を指導させていただき、練習していきます。

ゲームリハビリテーション

ゲームを使った運動療法

ゲーム要素を取り入れることで楽しく運動を実施していただくことができます。患者さまにとって必要なゲームを選択し、バランス能力や歩行能力の改善を目指します。

全身持久力練習

自転車エルゴメータ

自転車エルゴメータやトレッドミルなどを使用した運動を行うことで体力の向上を目指します。

筋力増強練習

さまざまな機器や備品の中から、患者さまにあった運動の種類や回数を設定し、日常生活動作に必要な筋力の強化を行います。

ADL指導

呼吸器・循環器疾患に対する生活指導

呼吸器・循環器などに疾患のある患者さまに対し、息苦しくなく安全な動作方法を指導させていただきます。

ゲームリハビリテーション

ゲームを使った運動療法

ゲーム要素を取り入れることで楽しく運動を実施していただくことができます。患者さまにとって必要なゲームを選択し、バランス能力や歩行能力の改善を目指します。

リハビリテーションの実績

(2023年12月実績)

患者1日あたりの平均実施時間

1日平均2時間50分

(全国平均2時間11分)

疾患別割合

- 脳疾患

- 運動器

- 廃用

在宅復帰率

平均92.9%

退院患者全体のうち、自宅や特養等へ退院された方の割合

重症者改善割合

71.6%

患者さまの入院時に評価した日常生活機能評価の指標が一定基準を満たしている割合

実績指数

実績指数

全国平均44.1

| 10月 | 11月 | 12月 | |

|---|---|---|---|

| 実績指数 | 61.3 | 67.7 | 67.7 |

リハビリテーションの効果を測る指標の一つ。

当院を退院された患者さまの入院時と退院時の機能的自立度評価(FIM)を用いて、どのくらい回復したかを点数化し、それに要した入院期間を所定の計算式に当てはめて算出します。

厚生労働省は「27」以上を基準としており、実績指数の数値が大きいほど、リハビリテーションの効果が高いと言えます。

スタッフの実績

(2025年6月時点)

| ⚫︎桑原裕也 | :回復期リハビリテーション病棟協会回復期セラピストマネジャー |

|---|

| ⚫︎桑原裕也 | :回復期病棟入院患者におけるリハビリテーションの意欲に関わる要因の質的解明.精神・心理領域理学療法学,2巻1号 2024 |

|---|

| ⚫︎高原利和 | :第38回大阪府作業療法学会 福祉用具グランプリ 優秀賞 |

|---|

| ⚫︎長谷川怜 | :注意障害のある視野欠損患者の同名半盲に対するリハビリテーションの経験 ―視線入力装置と訓練ソフトを活用した介入と効果について―.第38回大阪府作業療法学会 |

|---|---|

| ⚫︎宮地将成 | :入院初期からの復職に焦点を当てた目標の共有が功を奏した一症例 ―職業準備性を意識し取り組んだ関りの紹介―.第38回大阪府作業療法学会 |

| ⚫︎高原利和 | :飲料介助の依頼を控えていた頚髄損傷患者に対し,サイドレール取付型ボトル用飲水ホルダーを作製した結果,自力で飲水できるようになった事例.第38回大阪府作業療法学会 |

| ⚫︎一般社団法人 ︎日本作業療法士協会 |

:臨床実習指導施設 認定 2024 |

|---|

| ⚫︎長谷川怜 | :CMT下肢切断者に対する回復期リハビリテーション病棟での作業療法の介入経験 ―COPMを通して見えた生活者の視点―.第37回大阪府作業療法学会 |

|---|---|

| ⚫︎高原利和 | :巧緻性低下により食具が持てず介助摂取していた方に対し,ホースを活用したT型太柄カトラリーホルダーの作製と介入を行った結果,自力摂取できるようになった事例.第37回大阪府作業療法学会 |

| ⚫︎高原利和 | :BPSDに対する周囲の理解への働きかけが自宅退院につながった一症例.回復期リハビリテーション病棟協会第43回研究大会in熊本 |